Doppelleben – Doppeltod

- 2. Okt. 2022

- 8 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 28. Jan. 2023

«Doppelleben», dies der Titel des jüngsten Romans des Schweizer Schriftstellers Alain Claude Sulzer. Der 1953 in Riehen geborene Schriftsteller und Übersetzer wurde mehrfach für sein Werk – mittlerweile über ein Dutzend Erzählungen und Romane, darunter «Der perfekte Kellner» – ausgezeichnet. Sulzer lebt in Basel, im elsässischen Vieux-Ferrette und in Berlin.

Alain Claude Sulzer (Foto @ (imago – Sven Simon)

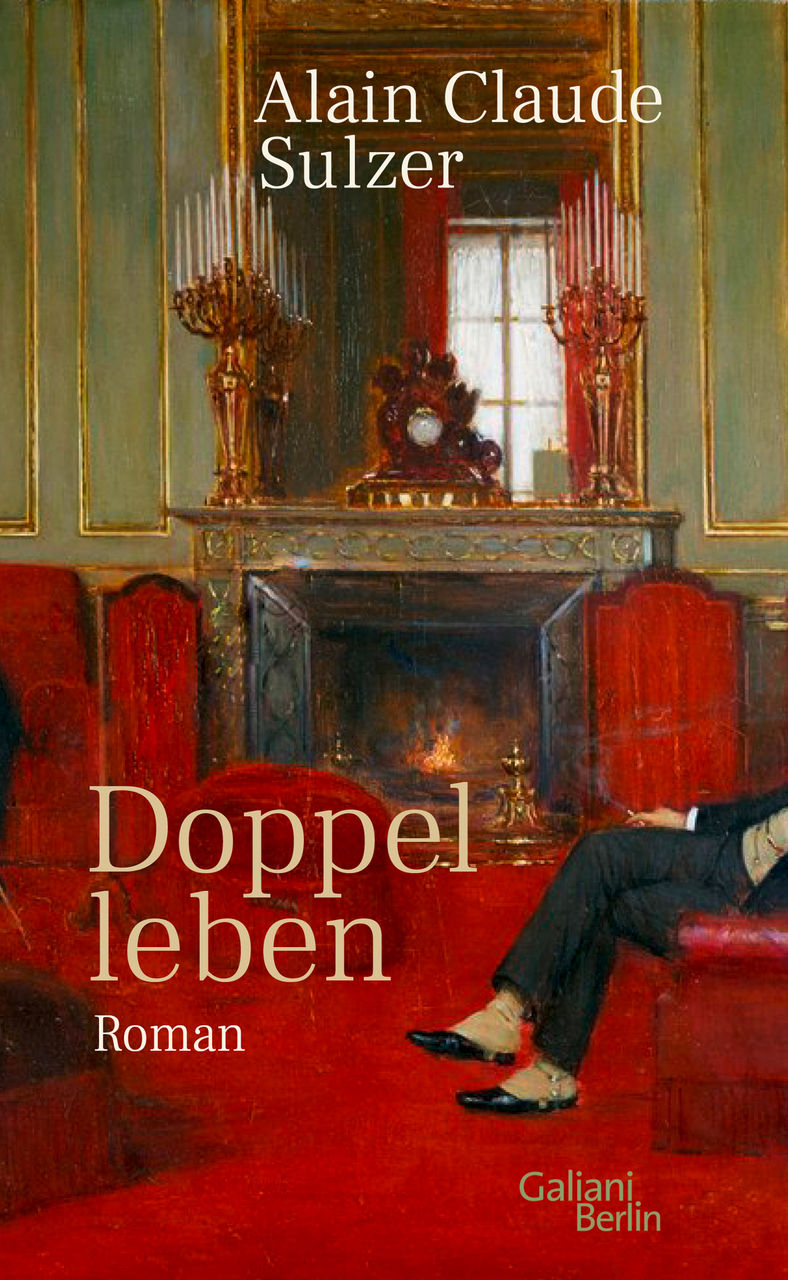

Schon als das Buch mit seinem Cover angekündigt wurde, hat mich sein Umschlagbild fasziniert. Geschaffen hat das schöne Gemälde mit dem Titel «Le cercle» Jean Béraud (1849–1936) im Jahr 1911; heute gehört es zur Sammlung des Musée d’Orsay.

Das Thema der Duplizität wird hier bildlich angeschlagen: Es zeigt einen für das Second Empire und die Belle Époque typischen Salon: roter Samt und Plüsch, ein marmornes Cheminée, darüber ein hoher Spiegel, Symbol der Verdoppelung schlechthin. Dazu Kaminschirme, Kandelaber, Fauteuils, Wandsofas – paarweise Objekte, oft symmetrisch angeordnet. In diesem grossbürgerlichen Interieur sitzen zwei Männer. Vom einen zeigt der fürs Cover gewählte Ausschnitt (s. untern) nur die schwarzen Hosenbeine und die gamaschierten Schuhe, der andere befindet sich auf dem Buchrücken, quasi ums Eck’ und damit – in Vorwegnahme des Geschehens – bereits ausserhalb unserer Sicht ...

Alles in dem noblen Raum signalisiert luxe, calme et volupté. Dieses Baudelaire-Zitat könnte auch Sulzers Schreiben charakterisieren. Seine bildstarke Sprache ist geprägt von stilistischem Reichtum. Von Ruhe. Von Sinnlichkeit. Die poetische Eleganz seiner sorgfältig gebauten Sätze wirkt mitunter leicht antiquiert, aber nicht verzopft; ein Text, der zwar charmante Stockflecken aufweist, sich dennoch flüssig und leicht liest. Dazu kommt der raffiniert doppelsinnige und suggestive Titel. Doppelleben bedeutet Geheimnis, Verborgenes, Verschämtes. Doch gleichzeitig denkt man an Verdoppelung, an etwas Gepaartes, Zweifaches.

Ein «Paar» sind denn auch die beiden Protagonisten, Edmond (1822–1896) und Jules (1830–1870) Huot de Goncourt. Der Name der beiden Literaturkritiker, Historiker und vor allem Romanciers ist eng mit dem Prix Goncourt verbunden, der aufgrund ihrer testamentarischen Verfügung seit 1903 alljährlich einen französischsprachigen Roman auszeichnen soll und mittlerweile der renommierteste Literaturpreis Frankreichs ist. Weniger bekannt dagegen sind die Romane, die die Brüder – bis zu Jules’ frühem Tod gemeinsam – schrieben. Werke, die, zusammen mit denen von Balzac, Flaubert und Zola, den französischen Naturalismus prägen; Stoffe, die der positivistischen Philosophie verpflichtet sind, das heisst, Erbgut und äussere Umstände wie Zeit und Milieu der Akteure ohne Beschönigung und Überhöhung darstellen. Der Autor soll sich jeglichen Kommentars, jeglicher Wertung und persönlicher Anteilnahme am Geschehen enthalten, wie es der Schlüsselbegriff der impassibilité umschreibt. Neben naturalistischen Romanen beispielsweise über einen Literaten, eine Krankenschwester, ein Dienstmädchen (davon wird noch die Rede sein) verfassten die Goncourts auch historische Biografien, etwa über Marie-Antoinette, die Pompadour oder die DuBarry.

Doppelexistenz

Edmond und Jules lebten zusammen in einem Junggesellenhaushalt, jeder führte sozusagen eine Doppelexistenz mit dem Bruder, zwillingshaft, symbiotisch, sie waren zwei in eins. Aber sie schliefen, «außer im Hotel, nicht im gleichen Bett, nicht unter der gleichen Decke […] auch wenn sie wie ein altes Ehepaar lebten, nur dass es unter ihnen nie, niemals zum Streit kam». Sie teilten sich nicht nur die schriftstellerische Arbeit und die Gedanken, sie teilten sich auch die Bekannten, die Freunde, die Bettgenossinnen, das Personal, die Genüsse, den Besitz…. Sie teilten ihre Abneigung gegen Lärm, Kindergeschrei, Hundegekläff und Musik jeglichen Genres, weshalb sie die Nachbarschaft des Instrumentenbauers Adolphe Sax nicht mehr ertrugen und von Saint-Georges nach Auteuil übersiedelten. Wir werden Zeuge, wie sie gemeinsam dinierten, Froschschenkel besonders gern, wir nehmen teil an ihrem gesellschaftlichen Leben in der Pariser Hautevolee, begleiten sie bei ihren Besuchen im Salon der Prinzessin Mathilde, der kapriziösen Kusine Napoleons III., wo sich Schöngeister und Müssiggänger und Literaten trafen, darunter Gustave Flaubert, Théophile Gautier u. a.

Sie teilten ebenfalls ein Tagebuch, das sehr wohl, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt, zur Veröffentlichung gedacht war. Begonnen hatten die Brüder den berühmt-berüchtigten «Journal» am 2. Dezember 1851, offenbar nach der Veröffentlichung ihres ersten Romans. Mit spitzer Feder und einer Akribie sondergleichen notierten sie – als Jules erkrankte, schrieb Edmond bis zu seinem Tod allein weiter – Ereignisse, tiefsinnige Gespräche und mondänen Gesellschaftsklatsch, aufgeteilt nach Brisantem, Indiskretionen und Banalitäten in zweierlei Carnets, die schliesslich mehrere tausend Seiten umfassten und deren posthume Publikation und die diesbezüglichen Verhinderungsversuche allein schon Stoff für eine Realsatire ergäben. Seit 2013 liegen die elf Bände als «Journal 1851–1896» in deutscher Übersetzung vor: ein Zeitdokument erster Güte über ein halbes Jahrhundert, aus einer sezierenden, fast wissenschaftlichen Sicht.

Diese Aufzeichnungen bilden eine der Hauptquellen von Sulzers Roman. Ihnen entnimmt der Autor alles Wesentliche; er habe eigentlich nichts dazu erfinden müssen, erklärt er in einem Interview. Doch wie ein kluger Regisseur kondensiert und arrangiert er die Stofffülle, in der man sich leicht verirren könnte. Er übernimmt – zwar neu formuliert – ganze Passagen und Bilder. Er überschreibt einzelne Szenen, stellt auch mal die Chronologie um, setzt Akzente, lässt weg, fügt hinzu, lässt subtilen Humor aufblitzen – sorgsam, wie man einen alten Stich koloriert; stilsicher, wie man eine vorgegebene Gesangslinie ausziert.

Doppeltes Doppelportrait:

Edmond und Jules Goncourt (l., Bild: Félix Nadar), A. C. Sulzer und A. C. Sulzer (r., Bild: Lucia Hunziker)

An diese erste Vorgabe fügt sich eine weitere Quelle: Das Leben des Dienstmädchens Rose. Damit bekommt der Begriff des Doppellebens eine weitere, eine dramatischere Bedeutung: Rosalie Malingre, wie sie mit vollem Namen hiess, kam 1837 als Dienstmagd, damals 17-jährig, ins Haus von Mme de Goncourt, der Mutter der Brüder, und blieb auch nach deren Tod 1848 weiterhin in den Diensten der jungen Herren. Bei den Goncourts lernte sie, die an ihrer ersten Stelle in einem Gasthaus von einem alten Kellner vergewaltigt und geschwängert worden war; sie, die von ihren Schwestern dafür brutal gedemütigt wurde und schliesslich ein totes Kind zur Welt brachte, erstmals «die Annehmlichkeiten eines geregelten Haushalts, sauberer Bettwäsche und regelmäßiger, reichhaltiger Nahrung kennen». Auch die Söhne Goncourt behandelten sie anständig, wenn auch ohne ihr besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sahen in ihr eine Art «Möbelstück», das schon immer dagestanden hatte, an das man sich gewöhnt hatte, ohne es besonders zu beachten. Gleichmütig ertrugen sie auch Roses miserable Kochkünste, «Triumphe des Missglückens» – die deliziösen Froschschenkel dagegen bereitete dann eine spätere Haushälterin namens Pélagie zu! Rose war ihren Dienstherren, die sie ja von Kindsbeinen an kannte, mit fürsorglicher Hingabe verbunden. Doch nach ihrem Tod 1862 mussten die beiden durch eine Freundin, der sich Rose anvertraut hatte, erfahren, dass ihre ergebene, verschwiegene Dienstmagd ein verhängnisvolles Doppelleben geführt hatte:

Auf ihren Botengängen lernt Rose Alexandre Colmant, den Sohn einer Milchhändlerin in der Nachbarschaft, kennen. Die mittlerweile 29-Jährige verliebt sich rettungslos in den zehn Jahre jüngeren Adonis, der kaum spricht, aber narzisstisch seine Bizepse spielen lässt. Als er seine Lehre als Handschuhmacher abgeschlossen hat, verkauft sie ihre Ohrringe und bittet die Goncourts um Lohnvorschuss, um ihm eine Boutique einzurichten. Mit fast hündischer Unterwerfung buhlt sie um die Gunst des Schnösels, der ihre Liebe mit Verachtung quittiert. Aber eines Tages «nahm er sie in Besitz» – «Er nahm sie wie einen Gebrauchsgegenstand […] nahm die Frucht, weil er hungrig war.»

Illustration zu einer Ausgabe von «Germinie Lacerteux÷ (Pierre Georges Janniot, 1897)

Rose wird schwanger, verbirgt ihre Schwangerschaft und bringt eine Tochter zur Welt, die sie einer Amme auf dem Land in Obhut gibt. Den Goncourts gibt sie ein harmloses Frauenleiden vor, was diese mit dem gewohnten Desinteresse zur Kenntnis nehmen. Ein halbes Jahr später stirbt Klein-Louisette. Der Kindsvater Alexandre erweist als sich schamloser Egoist und skrupelloser Profiteur. Immer wieder fordert er Geld von Rose – erst kleinere Beträge, schliesslich die gewaltige Summe von zweitausenddreihundert Francs, um sich vom Militär loszukaufen. Rose kratzt und bettelt überall Geld zusammen, macht Schulden und bestiehlt auch ihre Herrschaft, ohne dass diese es merkt. Mit krankhafter Eifersucht verfolgt sie den Geliebten heimlich und unbemerkt, wird Zeugin seiner zahlreichen Liebschaften. Sie beginnt zu trinken, gibt sich, wie in einem hilflosen Racheakt gegenüber ihrem unerreichbaren Idol, wahllos anderen Männern hin. «Das Buch ihrer Erniedrigungen wurde täglich umfangreicher.»

Nach einer ihrer nächtlichen Stalker-Runden kehrt sie, vom Regen völlig durchnässt, heim. Husten, Fieber, zäher Lebenswille, Pflichtbewusstsein gegenüber den Brotgebern, eine barbarische Schröpfkur, Hoffnungsschimmer, ein Sich-Aufbäumen gegen das Unvermeidliche und immer schlimmere Rückfälle… Am 16. August 1862 stirbt Rose, kurz nachdem man sie in ein Krankenhaus gebracht hatte.

Wenige Tage später, bei einem gemeinsamen Nachtessen mit Maria, einer Freundin (und ehemaligen gemeinsamen Geliebten) und der einzigen Vertrauten von Rose, legt diese die Gabel beiseite und beginnt vor den zunehmend irritierten Brüdern, die wahre Geschichte der «armen, schwachen Rose» zu enthüllen.

An dieser Stelle lässt der Autor Sulzer erneut alle Stationen dieses tragischen Doppellebens Revue passieren. Hier, im letzten Viertel des Romans, erfahren wir nochmals, was wir über Rosas Vita bereits wissen: ihre fatale Hörigkeit gegenüber dem Schurken Alexandre, ihre Schulden, ihre Schwangerschaft, ihre Trunksucht, ihre späten nymphomanischen Streifzüge...

1888 bringt Edmond de Goncourt «Germinie Lacerteux» auf die Bühne des Théâtre de l’Odéon. Trotz Starbesetzung mit Gabrielle-Charlotte Réjane bleibt der Erfolg aus. (Bild: Félix Nadar)

Mir persönlich – dies als verhaltene und respektvolle Kritik gegenüber einem grossartigen Text! – erscheint diese Redundanz überflüssig. Als Leser fühle ich mich ein klein wenig verschaukelt, nach der gekonnt theatralischen Ankündigung Marias, das zu lesen (wenn auch brillant formuliert und gerafft), was ich zuvor auf vielen bewegenden Seiten bereits miterlebt und mitgelitten habe. Wäre eine Verschiebung der entsprechenden Rose-Kapitel hinter diese Stunde der Wahrheit eine taugliche Lösung gewesen? Jedenfalls hätte man, hätte ich auf diese Wiederholung verzichten können. Oder strebte der Autor eine Art literarische Rondo-Form an? – Übrigens: Als weitere «Schwach»-Stelle, oder besser als Fremdkörper im Roman, empfinde ich die paar Seiten über die Zeitspanne 1840 bis 1861, dem Übergang von der Julimonarchie zum Zweiten Kaiserreich. Wo andernorts das Geschichtspanorama geschickt ins Umfeld der Romanfiguren integriert ist, treten hier die historischen Fakten ziemlich isoliert in den Vordergrund; die Passage liest sich wie ein Wikipedia-Eintrag.

Zurück zur Reaktion der Brüder auf Marias Bericht: Geschockt erfuhren sie von den Vorkommnissen, die sich direkt unter ihren Augen abgespielt hatten, ohne dass sie, die scharfsichtigen und untrüglichen Beobachter, nur die leiseste Ahnung davon gehabt hatten. Schlagartig «sahen sie sich mit einer fremden, unbekannten Existenz konfrontiert, die sie nicht nur das Fürchten lehrte, sondern auch ihr Vertrauen in die eigene Beobachtungsgabe erschütterte». Doch es dauerte erstaunlicherweise nur wenige Tage, bis sie Rose verziehen hatten; auch deren Diebstahl dürfte sie kaum gross geschmerzt haben. Schon drei Jahre später, 1852, erschien ihr Roman «Germinie Lacerteux»! Darin fügten sie das, was sie gesehen, und das, was sie postum erfahren hatten, zusammen, blendeten aber ihre eigene Rolle als leichtgläubige Herrschaft aus, indem sie sich durch eine fiktive Mlle Sempronie de Varandeuil ersetzten. Dank ihrer Erfahrung als Biografen und Chronisten füllten sie allfällige Leerstellen gekonnt und schufen so den Prototyp des naturalistischen Romans, dem Émile Zola höchstes Lob zollte. Und den Alain Claude Sulzer als weitere ergiebige Quelle nutzte.

Parallelwelten

So verschränken sich die beiden unterschiedlichen Handlungsstränge und damit auch die Sicht auf zwei Parallelwelten (wie man heute sagen würde), die zwar viele Berührungspunkte haben, zwischen denen jedoch eine kaum zu überwindende Kluft besteht, zementiert durch Verdrängung und Ausblenden dessen, was nicht ins Bild von Moral und Schicklichkeit passt. Beinahe unerklärlich auch, dass der kühle Beobachter Edmond die Krankheit seines Bruders, die sich zunehmend manifestiert, nicht klar benennt.

Wieder fasziniert uns die geradezu leitmotivische Dichotomie: Roses Niedergang, ihr fürchterliches Krepieren findet seine Entsprechung im unaufhaltsamen Verdämmern von Jules. Er hatte sich, wie viele in dieser Zeit, mit zwanzig Jahren bei einer Hure mit Syphilis angesteckt. Erst äussern sich die Zeichen des Zerfalls sachte – etwa durch eine deplatzierte oder unschickliche Redewendung, die man, milde lächelnd, als Pointe durchgehen lässt, wie bei einem vorlauten Kind. Später fehlen ihm ganze Worte, kann er einzelne Buchstaben nicht artikulieren. Er ermüdet rasch, sein vifer Geist – Edmond betrachtete den Jüngeren immer als den Begabteren – wird träge, unstabil, matt... Selbst was die ungewöhnliche seelische Übereinstimmung zwischen den Brüdern betraf, «in letzter Zeit riss der Faden zwischen ihnen immer öfter». Jules’ Erinnerung beginnt zu bröckeln, er vergisst die Namen seiner Nächsten, seine Tischmanieren, auch seine Handschrift zerfallen, seine Lärmempfindlichkeit nimmt zu... Medizin, und vor allem eine grausame Kaltwasserkur schlagen nicht an. Einmal spielt Edmond sogar mit dem Gedanken, erst den dementen Bruder und dann sich selbst umzubringen – ein Blick in dessen Augen lässt den Revolver sinken. Nach einer schrecklichen Agonie stirbt Jules am 20. Juni 1870.

Die einfühlsame Schilderung seines körperlichen und vor allem seines geistigen Verfalls gehören zum Berührendsten dieses an intensiven Momenten reichen Buchs: der Verlust von Intelligenz und Verstand, der Verlust von Sprache, die ihm alles bedeutet hatte, geht unter die Haut.

Das letzte Kapitel weitet den Blick erneut. Kaum einen Monat nach Jules’ Tod beginnt der deutsch-französische Krieg. Ein zweites Mal werden geschichtliche Fakten präsentiert, diesmal jedoch enger mit dem Schicksal Prinzessin Mathildes verknüpft. Die Belagerung und Einnahme von Paris durch die preussische Armee absorbieren auch Edmonds Gedanken. Gespiegelt wird die Situation der vom Krieg geschüttelten Stadt in einer Episode um Blanche, das letzte Huhn, das Edmond verblieben ist, aber letztlich doch dem Hunger geopfert wird – und zähes und trockenes Fleisch liefert... Wie in einer antiken Tragödie wird der Leser mit diesem makabren Nachspiel entlassen, aufgewühlt, erschüttert, bereichert. Eine absolut empfehlenswerte Lektüre!

(Die aus dem Buch zitierten Sätze stehen «kursiv» zwischen Anführungsstrichen.)

01.10.2022

Alain Claude Sulzer: «Doppelleben»

Galiani, Berlin 2022, ISBN: 9783869712499

Weitere Beiträge finden Sie unter INDEX

Kommentare